|

Il 22 giugno 2014 sono passati 70

anni dall’eccidio, da quella tragica mattina in cui quaranta eugubini morirono

sotto i colpi dell’esercito nazista.

I nomi dei 40, la

loro età:

Allegrucci

Giuseppe, anni 34

Baldelli Carlo, anni 34

Baldoni Virgilio, anni 38

Bartolini Sante, anni 55

Battaglini Enea, anni 20

Bedini Ferdinando, anni 39

Bedini Francesco, anni 50

Bellucci Ubaldo, anni 34

Cacciamani Cesare, anni 52

Cacciamani Enrico, anni 50

Cacciamani Giuseppe, anni 19

Farabi Gino, anni 39

Felizianetti Alberto, anni 23

Gaggioli Francesco, anni 17

Ghigi Miranda, anni 30

Ghigi Zelinda, anni 61

Lisarelli Alessandro, anni 23

Marchegiani Raffaele, anni 57

Mariotti Ubaldo, anni 18

Migliarini Innocenzo, anni 40 |

Minelli

Guerrino, anni 27

Minelli Luigi, anni 42

Moretti Franco, anni 21

Moretti Luigi, anni 22

Pannacci Gustavo, anni 36

Paoletti Marino, anni 30

Piccotti Antilio, anni 41

Pierotti Francesco, anni 40

Profili Guido, anni 54

Rampini Raffaele, anni 43

Rogari Nazzareno, anni 50

Romanelli Gastone, anni 17

Roncigli Vittorio, anni 38

Roselli Luciano, anni 23

Rossi Domenico, anni 41

Rossi Francesco, anni 49

Scarabotta Enrico, anni 36

Sollevanti Giacomo,anni 18

Tomarelli Luigi, anni 61

Zizolfi Giovanni, anni 23

|

|

Riportiamo in sintesi la

storia attraverso la

ricostruzione della storia fatta dal Prof. Giancarlo Pellegrini:

«All’alba di giovedì 22 giugno 1944, a Gubbio, in una città desolatamente

deserta perché terrorizzata dal coprifuoco e dai rastrellamenti dei giorni

precedenti, 40 cittadini innocenti, tra cui due donne, venivano trucidati per

rappresaglia dall’esercito tedesco, poiché due giorni prima, nel pomeriggio del

20 giugno, in un bar del centro – il caffè Nafissi o "de la Caterina" – era

stato ucciso un tenente medico e gravemente ferito un sottotenente da una

pattuglia Gap, con una operazione eseguita da detta pattuglia fuori degli ordini

ricevuti.

Dopo la liberazione di Roma da parte degli Alleati (4 giugno 1944),

l’esercito tedesco si stava ritirando verso il nord, verso la linea Gotica.

Si era nella fase di passaggio del fronte e in quei giorni a Gubbio sembrava che

l’esercito tedesco avesse pressoché concluso l’arretramento delle truppe oltre i

confini di questo territorio comunale.

Il movimento partigiano, operante nella zona, aveva coltivato il

progetto di voler realizzare la liberazione della città prima dell’arrivo degli

Alleati, che il 13 giugno avevano liberato Terni, il 16 giugno Foligno ed il 20

giugno Perugia.

Nel pomeriggio del 20 giugno, in un clima euforico e confuso,

nell’illusione che fosse possibile liberare la città dall’esercito tedesco,

mentre un gruppo di partigiani – con i loro capi a cavallo – scendeva verso la

città dagli stradoni del monte Ingino, una pattuglia Gap – che aveva ricevuto

l’ordine di recarsi in località Mocaiana dove due o tre soldati tedeschi stavano

facendo azione di saccheggio ed incutevano terrore alla popolazione – iniziò

invece in città il pedinamento dei due ufficiali tedeschi, affrontandoli nel bar

con l’esito sopra indicato: l’uccisione di uno (Kurt Staudacher) e il ferimento

dell’altro (Hermann Pfeil).

Mentre i patrioti scappavano verso il monte, l’ufficiale ferito

riuscì a farsi strada con la pistola in pugno e a raggiungere il comando

tedesco.

La reazione fu immediata: il battaglione tedesco presente nella

zona subito piazzò cannoni, mitragliatrici, iniziando dalla piazza del Mercato

sia un’intensa sparatoria verso il monte e verso diversi palazzi cittadini, sia

il rastrellamento, prendendo in ostaggio gli uomini che incontravano o che

trovavano nelle abitazioni.

Verso la sera del 20 giugno, sembrò che tale azione di rappresaglia

fosse sospesa, dopo che il vescovo mons. Beniamino Ubaldi, portatosi presso il

comando tedesco situato presso l’Albergo S. Marco, aveva cercato pietosamente di

far ricadere su elementi slavi la responsabilità dell’uccisione del tenente

medico, ricevendo da quel comandante tedesco l’assicurazione che venivano

sospesi i rastrellamenti e l’azione conseguente, purché non si fossero

verificati altri incidenti.

Non fu così. Qualche ora dopo la situazione precipitò. Nella notte

furono ripresi i rastrellamenti. Furono presi uomini e donne, giovani e meno

giovani, alcuni rilasciati dopo interrogatori sommari, altri trattenuti.

Inutile risultò, nella mattina del 21 giugno, un secondo intervento

presso il nuovo comandante tedesco da parte dello stesso vescovo Ubaldi, il

quale, essendosi reso conto della tragedia che stava per abbattersi sulla

popolazione eugubina, non esitò a offrire sé stesso pur di salvare gli ostaggi e

la città. Ebbe un rifiuto sdegnoso.

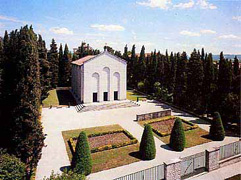

All’alba del 22

giugno fu eseguita la rappresaglia.

I quaranta designati, dall’edificio scolastico delle Scuole elementari di via

Perugina, dove erano stati tenuti in ostaggio, furono condotti in un luogo poco

distante, dove poi è stato costruito il Mausoleo e in una fossa, fatta scavare

da altri ostaggi poco prima a ridosso del muro che ancora conserva i segni delle

pallottole, legati come bestie da macello affinché non potessero fuggire, furono

uccisi con scariche di mitra, poi finiti a colpi di pistola e ricoperti appena

con qualche manciata di terra.

I quaranta designati, dall’edificio scolastico delle Scuole elementari di via

Perugina, dove erano stati tenuti in ostaggio, furono condotti in un luogo poco

distante, dove poi è stato costruito il Mausoleo e in una fossa, fatta scavare

da altri ostaggi poco prima a ridosso del muro che ancora conserva i segni delle

pallottole, legati come bestie da macello affinché non potessero fuggire, furono

uccisi con scariche di mitra, poi finiti a colpi di pistola e ricoperti appena

con qualche manciata di terra.

Tra le quaranta vittime ci furono due donne (madre e figlia), due non nativi del

territorio eugubino (uno, un contabile di Gualdo Tadino; l’altro, un

vicebrigadiere dei carabinieri, nativo di Mirto, in Sicilia); ci furono giovani

e meno giovani, studenti, operai, artigiani, contadini, un professionista,

alcuni con la responsabilità di famiglie numerose.

Tra le quaranta vittime ci furono due donne (madre e figlia), due non nativi del

territorio eugubino (uno, un contabile di Gualdo Tadino; l’altro, un

vicebrigadiere dei carabinieri, nativo di Mirto, in Sicilia); ci furono giovani

e meno giovani, studenti, operai, artigiani, contadini, un professionista,

alcuni con la responsabilità di famiglie numerose.

Ha scritto don Origene Rogari poco tempo dopo la strage: «Un genio

infernale parve avesse scelto di proposito alla strage quaranta innocenti,

quaranta casi tutti pietosissimi […] Una madre e la figlia, un figlio unico di

madre inferma, padri di cinque, di

dieci

figli, un padre di cinque bambini già orfani della mamma, due fratelli insieme,

un padre e il figlio, onesti lavoratori dei campi e della città, due sordomuti,

che non udirono la loro condanna / che profferir non poterono la loro difesa». dieci

figli, un padre di cinque bambini già orfani della mamma, due fratelli insieme,

un padre e il figlio, onesti lavoratori dei campi e della città, due sordomuti,

che non udirono la loro condanna / che profferir non poterono la loro difesa».

La rappresaglia era stata ordinata dal Generale dr. Johann Karl

Boelsen, allora comandante della 114° Jäger Division, cui apparteneva il

battaglione di reggimento, che aveva subito l’uccisione del tenente medico e il

ferimento del sottotenente.

La strage dei Quaranta Martiri, effettuata il 22 giugno 1944, non

può essere isolata dal contesto di altri episodi dolorosi e tragici, che la

popolazione del territorio subì da parte delle truppe nazifasciste.

Tra le vicende più opprimenti si ricordano: il rastrellamento del

27 marzo 1944, che sui confini del territorio comunale recò un numero alto di

morti e arresti, nonché distruzione di case e di edifici; un secondo

rastrellamento, iniziato il 7 maggio nel Buranese e continuato nei giorni

successivi, con un numero inferiore di morti ma non di atrocità; la presa in

ostaggio di 230 persone (anche vecchi, donne e bambini), che si erano rifugiate

presso il Convento di S. Ubaldo nel luglio 1944, sottoposte a privazioni

indicibili per l’assenza di cibo e di altri generi necessari, e terrorizzate dal

fatto che i bombardamenti annunciati e temuti non avrebbero lasciato scampo.

La strage dei Quaranta Martiri produsse inevitabilmente a Gubbio

polemiche a non finire, lacerazioni, un clima pesante, che riguardò sia i

rapporti tra le forze politiche antifasciste, sia i rapporti tra le famiglie dei

Quaranta e ciò che era espressione del movimento partigiano.

Poiché diffusa era la convinzione dell’inopportunità delle due

iniziative partigiane (sia la discesa dal monte per liberare la città sia

l’attacco ai due ufficiali tedeschi presso il caffè cittadino), di conseguenza

si attribuiva al movimento partigiano locale la responsabilità di aver provocato

la rappresaglia tedesca.

Si chiamavano in causa sia gli esecutori materiali della sparatoria

al caffè (Belardi, Ferretti, Paoletti, sfiorando anche Capannelli, del quale

forse non si aveva una spiegazione esauriente di quel che fece); sia il comando

della Gap (Amelio Gambini); sia il comando del gruppo di partigiani che doveva

liberare Gubbio (Bruno Enei, nonché Stelio Pierangeli, il quale aveva impartito

l’ordine di discesa); sia i vertici dell’antifascismo locale (avvocati

Salciarini e Rossi).

Una responsabilità tutta particolare veniva attribuita a Ladislao

Rossi, ritenuto il delatore che avrebbe rivelato al comando tedesco che

l’uccisione dell’ufficiale medico era stata opera di elementi della resistenza

locale.

Queste congetture danno il quadro tormentato delle fratture

che si erano andate consumando nella comunità eugubina.

Di fronte alle accuse, alle insinuazioni, che coinvolgevano

molti, ognuno di questi ha cercato di sgombrare il terreno dalle accuse che lo

riguardavano, riversando le responsabilità su altri, con un rimpallarsi a catena

di responsabilità e polemiche a livello cittadino, senza riuscire a far luce

sulla vicenda.

Anche il tentativo, effettuato sullo scorcio del 1944, di

coinvolgere questura, prefettura, comando militare provinciale in una indagine

per accertare eventuali responsabilità e per iniziare un procedimento penale non

sortì alcun effetto; l’allora questore Guerrizio giunse alla conclusione che

nessuna responsabilità, in ordine alla successiva rappresaglia, potesse essere

addebitata sia ai componenti della pattuglia Gap.

Ben presto a livello provinciale si lasciò perdere tutto.»

Ci

permettiamo di richiamare alla memoria anche

i fatti bellici di quel

1944, in Italia. |

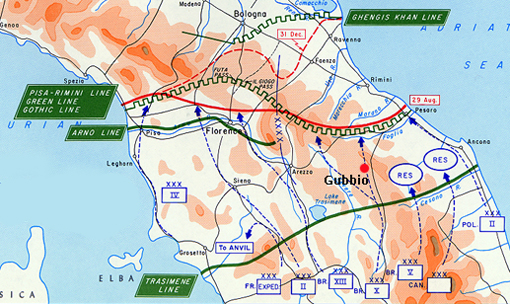

Il 1944 fu l'anno

della "guerra a Gubbio".

Infatti la nostra città finì per trovarsi al "fronte"

in mezzo gli opposti schieramenti. Gli Alleati,

dopo lo

sbarco in Sicilia

(10 luglio 1943) avevano iniziato la loro risalita lungo la

penisola italiana e avevano condotto una lunga e accanita battaglia

per occupare il settore di

Cassino

la cui conquista (18 maggio 1944) permise alle divisioni

britanniche e statunitensi di continuare l'avanzata verso il nord

unendosi, il 25 maggio, presso Littoria con le truppe sbarcate ad

Anzio il 22 gennaio 1944. Insieme continuarono l'avanzata verso

Roma,

che cadde nelle loro mani il 4 giugno 1944, due giorni prima

del grande sbarco nel nord dell'Europa, in Normandia (6 giugno). La

loro avanzata proseguì poi in direzione di Livorno e Firenze, ma i

Tedeschi costituirono una prima linea di sbarramento (Linea del

Trasimeno) e contestualmente una nuova e robusta linea di difesa

più a nord, la cosiddetta linea gotica, posta attraverso

l'Appennino tosco-emiliano.

|

|

L' 11 giugno 1944, superati il lago

di Bolsena ed i monti Sabini, il fronte sul territorio italiano

correva approssimativamente lungo la zona Talamone, Orbetello,

Mandano, Sorano ed Orvieto, per poi scendere, nella valle del Tevere

e del Nera, tra Narni e Terni, fino a sud di Rieti e di Cittaducale.

Il 20 giugno 1944 il X Corpo d'armata britannico occupava

Perugia

senza difficoltà; incontrava invece alcuni ostacoli già sulle

colline che si trovano a nord del nostro capoluogo di Regione. Quei

primi ostacoli dimostravano che "La fase di inseguimento delle

truppe di Kesselring in ritirata era terminata. La linea tedesca era

stata adesso ristabilita. Kesselring aveva ripreso il controllo

delle sue formazioni ed era più che mai deciso a ripetere i successi

difensivi dell'anno precedente. Gli Alleati avrebbero dovuto pagare

in uomini e soprattutto, in tempo, per ogni chilometro della loro

avanzata dal Trasimeno alla linea Gotica" ( W. Jackson).

Il 30 giugno 1944 si era conclusa la

“Battaglia del Trasimeno”,

che aveva visto scontrarsi lungo la “Trasimene Line” la X Armata

Tedesca e l’VIII Armata Inglese. La “Trasimene line”, o “Albert line”

come la indicavano i tedeschi, era una linea difensiva realizzata

dai tedeschi che partiva da Castiglion della Pescaia sul Tirreno per

raggiungere l’Adriatico poco a sud di Ancona.

Dopo giorni di combattimenti con alterne vicende, le forze

alleate riuscivano finalmente ad entrare in possesso di

Arezzo (16

luglio 1944) e dintorni.

Siena era già conquistata (3 luglio 1944). Sul

fronte adriatico Partigiani e militari italiani avevano liberato

Macerata il 30

giugno, e successivamente le truppe alleate raggiungevano la

zona di Ancona ed

iniziava la battaglia per la città, terminata il 18 luglio

con la sua conquista. Lo stesso giorno sulla costa tirrenica, si

verificava un cedimento del fronte tedesco e gli alleati

raggiungevano l'Arno ad est di Pisa, mentre il giorno successivo (19

luglio) entravano in

Livorno.

Pisa per la liberazione dovrà attendere il 2 settembre,

mentre Firenze

sarà liberata l'11 agosto.

Gubbio fu liberata

il 25 luglio 1944

e fino quel giorno fu duramente bombardata dalle artiglierie

tedesche che, dai monti circostanti, battevano la vallata per

contrastare e rallentare l'avanzata delle truppe di liberazione.

Da questo quadro storico, seppure scarno e necessariamente

schematico, si può capire come il territorio del nostro Comune

insieme a quello dei comuni limitrofi (Umbertide, Pietralunga,

Cantiano, Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico e Gualdo

Tadino) venne a trovarsi in una fascia geografica che vide,

soprattutto nel periodo marzo-luglio 1944, un progressivo

intensificarsi di operazioni e scontri bellici tra gli opposti

schieramenti, con l'aggiunta delle forze partigiane.

Purtroppo in mezzo a tante armi c'erano anche tanti civili inermi

che spesso sono stati oggetto e vittime di ingiustificate violenze e

di crudeli esecuzioni.

Per quanto riguarda il Comune di Gubbio, oltre alla

ricordata crudelissima esecuzione dei

"40 Martiri" del 22 giugno 1944,

occorre ascrivere alla storia anche la morte di tanti altri civili

innocenti, come le nove vittime del bombardamento del 13 giugno a

Branca, le due di S.Angelo dopo Serra, le tre di Villamagna, le tre

di Padule e di S. Martino che recentemente sono state riportate alla

memoria da

Gianluca Sannipoli,

e poi molti altri casi singoli. Per quanto riguarda il Comune di Gubbio, oltre alla

ricordata crudelissima esecuzione dei

"40 Martiri" del 22 giugno 1944,

occorre ascrivere alla storia anche la morte di tanti altri civili

innocenti, come le nove vittime del bombardamento del 13 giugno a

Branca, le due di S.Angelo dopo Serra, le tre di Villamagna, le tre

di Padule e di S. Martino che recentemente sono state riportate alla

memoria da

Gianluca Sannipoli,

e poi molti altri casi singoli.

Oggi purtroppo dobbiamo affermare che non esiste un elenco

preciso e definitivo, riteniamo infatti che l'elenco contenuto

nella

delibera n° 312

adottata dalla Giunta Municipale di Gubbio in data 13 aprile 1954 (

ricordata in un recente lavoro di Don

Ubaldo Braccini &

Fabrizio Cece) sia poco

attendibile in quanto accomuna civili non armati "morti in seguito a

rastrellamento" e "morti in combattimento". L'elenco inoltre è anche

alquanto incompleto giacché alcuni morti non vi figurano

affatto. Per esempio non vi figura Ubaldo Palazzari, figlio di

"Rigo de Ragnetto", 18 anni, morto a Fontanelle il 4 luglio

1944, colpito da una scheggia di bomba mentre si trovava davanti la

sua casa colonica.

Vorremmo ritornare, con discrezione, a sollecitare nuovamente la

stesura di un elenco definitivo, per poter restituire alla

memoria anche i nomi di altri "morti civili non combattenti" che

trovarono la morte nel Comune di Gubbio a seguito dei fatti storici

sopra ricordati, nel 1944.

Il

Consiglio Comunale di Gubbio

ha pienamente recepito tale richiesta tant'è che, nel gennaio 2011,

ha approvato all'unanimità' un

ordine del giorno

(a firma dell'allora Presidente del Consiglio Antonella Stocchi) tendente

ad

«incaricare

studiosi/ricercatori per la stesura di un elenco definitivo, per

restituire alla memoria i nomi dei civili che trovarono la morte nel

nostro comune; individuare, in collaborazione con gli enti e le

associazioni interessate, un luogo ove sistemare una lapide o altro

elemento commemorativo riportante i nomi di tutte queste vittime

innocenti della guerra».

Vogliamo sperare che il tutto non cada nel dimenticatoio, anzi

auspichiamo che il nuovo Consiglio Comunale e il nuovo Sindaco,

Prof. Filippo Stirati,

voglia dar seguito a tali decisioni tendenti a realizzare una

degna sistemazione ad una lapide o cippo riportante i nomi di

tutte quelle vittime della guerra, innocenti e dimenticate,

morte a causa della guerra, pur non essendo in guerra.

Pubblichiamo un elenco, pur

incompleto e sicuramente perfettibile.

|